Qi-Charging erfolgreich implementieren: Ein Entwicklerleitfaden

Kabellose Ladetechnologie ist nicht mehr nur ein Nice-to-have, sie ist oft ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Besonders in safety-critical Anwendungen, wo Robustheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Doch die Qi-Implementation birgt Fallstricke: Falsche Spulenabstimmung kann die Effizienz drastisch reduzieren, unzureichende FOD-Kalibrierung führt zu Zertifizierungsfehlern, und eine späte Testplanung verursacht kostspielige Redesigns.

Unser Qi-Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie diese Risiken eliminieren und eine marktreife Lösung entwickeln.

Was Sie in diesem Artikel lernen:

- Welches Qi-Profil für Ihr Projekt optimal ist

- Wie Sie teure Entwicklungsfehler vermeiden

- Der komplette Zertifizierungsprozess Schritt für Schritt

- Bewährte Implementierungsstrategien

Was ist Qi-Charging?

Qi ist einer der weltweit führenden Standards für kabelloses Laden von Geräten über induktive Energieübertragung. Entwickelt wurde der Standard vom Wireless Power Consortium (WPC) im Jahre 2010, um eine einheitliche, interoperable Lösung für kabellose Energieversorgung zu schaffen, wie für Smartphones, Wearables, Kopfhörer und zunehmend auch Embedded-Geräte.

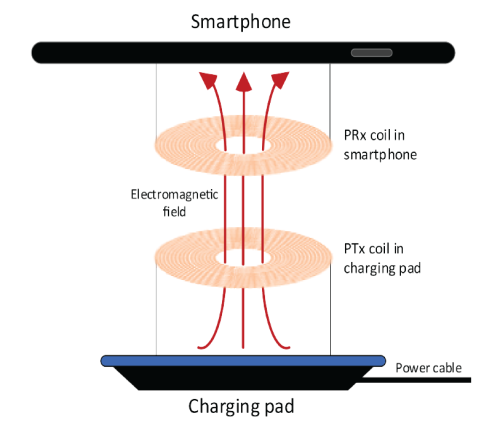

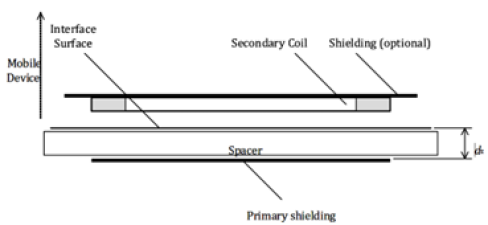

Qi ermöglicht es, ein Gerät einfach auf eine Ladestation (Charging Pad) zu legen (Abbildung 1), ohne Stecker, Kabel oder eine spezielle Ausrichtung. Die Energieübertragung erfolgt über das Prinzip der elektromagnetischen Induktion.

Abbildung 1: Funktionsprinzip Qi Charging

(Quelle: Qi-v2.0.1-introduction.pdf, 3.1 Basic concepts)

Vorteile von Qi gegenüber kabelgebundenen Methoden:

- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Durch einfaches Auflegen erfolgt die Ladung deutlich komfortabler, als wenn vorher das richtige Kabel gefunden, entwirrt und eingesteckt werden muss. - Höhere Produktzuverlässigkeit

Qi-Charging eliminiert die Notwendigkeit für wiederholtes Ein- und Ausstecken. Dadurch entfällt der mechanische Verschleiss von Steckverbindungen. Daraus resultieren weniger Schwachstellen und ggf. auch eine kostengünstigere Herstellung des Gehäuses, da keine Aussparungen für Stecker nötig sind. - Galvanische Trennung

Da zwischen dem Ladegerät und dem Gerät keine physische Verbindung besteht, wird eine galvanische Trennung gewährleistet. Dies reduziert das Risiko von elektrischen Störungen und schützt vor Überspannungen - Geschlossene Gehäuse nach IP68

Durch das drahtlose Laden ist kein offener oder separat geschützter Ladestecker notwendig. Ideal für Medizingeräte, Outdoor-Produkte oder hygienesensitive Anwendungen.

So funktioniert Qi-Charging

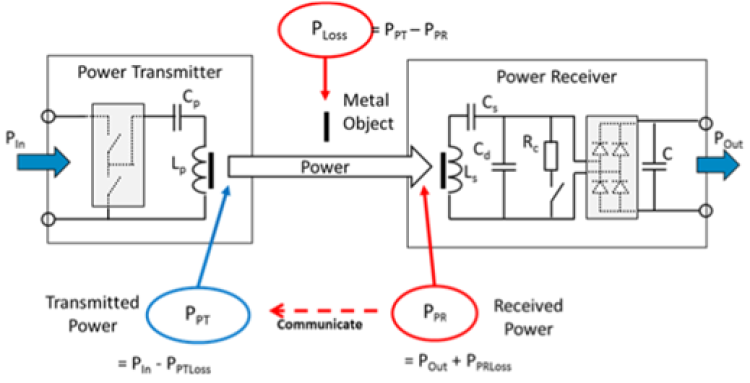

Das in Abbildung 2 dargestellte Qi-System besteht aus einem Sender (Power Transmitter) und einem Empfänger (Power Receiver).

Im Sender wird eine Wechselspannung an der Spule (Lp) angelegt, wodurch ein Magnetfeld entsteht, das sich durch induktive Kopplung auf die Empfängerspule (Ls) überträgt.

Die induzierte Wechselspannung wird anschliessend über einen Gleichrichter in eine Gleichspannung umgewandelt, die zur Versorgung der Elektronik oder zum Laden eines Akkus verwendet wird.

Das Funktionsprinzip entspricht dem eines klassischen Transformators, jedoch mit dem Unterschied, dass beim Qi-Standard zusätzlich zwischen Qi-Empfänger- und Qi-Sendegerät eine aktive Kommunikation stattfindet. Dadurch kann z.B. die Leistungsübertragung dynamisch geregelt werden.

Abbildung 2: Funktionsprinzip Qi Charging

(Quelle: Qi-PC0-part1&2-v1.2.3a.pdf, 11.4.1 Introduction)

Intelligente Kommunikation für optimale Performance

Die Kommunikation erfolgt im klassischen Qi Baseline Power Profile (BPP) ausschliesslich vom Empfänger zum Sender (unidirektional) und wird über Amplitude Shift Keying (ASK) realisiert. Dazu werden durch gezielte Laständerungen auf der Empfängerseite die Daten auf das Spulensignal moduliert.

In der Abbildung 2 ist dies mit dem Widerstand Rc dargestellt. Diese Laständerungen werden via Empfängerspule auf die Senderspule induktiv rückgekoppelt und vom Sender ausgewertet. Anhand des Kommunikationsprotokolls können Parameter wie zum Beispiel die empfangene Leistung, Ladezustand, Fremdkörpererkennung (FOD) oder das Beenden der Energieübertragung übermittelt werden.

Basierend auf diesen Informationen passt der Sender die Energieübertragung an. Eine Leistungsanpassung kann beispielsweise durch Frequenzanpassung erfolgen. Eine Reduzierung der Übertragungsfrequenz führt zu einer Leistungssteigerung, während eine Erhöhung der Frequenz die Leistung reduziert.

Integrierte Sicherheitsmechanismen

Folgende Sicherheitsmechanismen sind implementiert:

- Temperaturüberwachung beim Empfänger

- Fremdkörpererkennung (FOD)

- Schutzschaltungen für zu hohe Ströme oder Spannungen

- Kommunikationsüberwachung

Im Fehlerfall wird die Übertragung automatisch abgebrochen

(Quelle: Qi-v2.0.1-comms-protocol.pdf , 8. Power Receiver data packet).

Download the Qi Specifications | Wireless Power Consortium

Die 3 entscheidenden Faktoren für erfolgreiche Qi-Implementation

Das richtige Qi-Leistungsprofil wählen

Bei der Entwicklung eines Qi-Empfängers ist es entscheidend, zunächst das passende Qi-Leistungsprofil festzulegen, auf dessen Basis die Entwicklung erfolgen soll. Nachfolgend werden die verschiedenen Leistungsprofile kurz beschrieben.

Entwickler, die heute mit einem neuen Projekt beginnen, sollten bereits die Kompatibilität mit Qi2 berücksichtigen.

Der Qi-Standard wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ursprünglich begann alles mit dem Baseline Power Profil (BPP), welches für eine maximale Leistungsübertragung von 5 Watt ausgelegt ist.

Für Anwendungen, die eine höhere Leistungsübertragung erfordern, wurde das Extended Power Profile (EPP) eingeführt, welches bis zu 15 Watt unterstützt.

Der neueste Innovationsschritt ist das Magnetic Power Profile (MPP), das ebenfalls eine maximale Übertragungsleistung von 15 Watt bietet. Der entscheidende Vorteil des MPP liegt jedoch in der automatischen Ausrichtung zwischen Ladegerät und Endgerät durch Magnete, was zu einer einfacheren Handhabung und einer Effizienzsteigerung führt.

Historie der Qi Profile:

- Qi Profile bis Version 1.3 (2010 – 2021)

- Baseline Power Profile (BPP)

- Extended Power Profile (EPP)

- Qi2 Profile ab Version 2.0 (2023 +)

- Magnetic Power Profile (MPP)

| Eigenschaften | BPP (Qi1.x) | EPP (Qi1.x/Qi2.x) | MPP (Qi2.x) |

|---|---|---|---|

| Ladeleistung | ≤ 5W | ≤ 15W | ≤ 15W |

| Magnetische Ausrichtung | Optional | Optional | Ja |

| Baseline Protocol | Ja | Ja | Ja |

| Extended Protocol | Nein | Ja | Optional |

| Magnetic Protocol | Nein | Nein | Ja |

| Authentifizierung | Nein | Optional | Optional |

Tabelle 2: Eigenschaften der Qi-Empfänger Power Profiles gem.

(Quelle: Qi-v2.0.1-comms-physical-layer.pdf / 1.6 Power Profiles)

Perfekte Spulenabstimmung – Der Make-or-Break Faktor

Die Empfängerspule ist das Kernelement des Qi-Empfängers und deren optimale Abstimmung ist massgebend für eine effiziente Energieübertragung. Die Abstimmung kann aber eine Herausforderung sein.

Nachfolgend eine kurze Erläuterung und Tipps zum Verfahren.

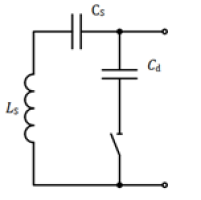

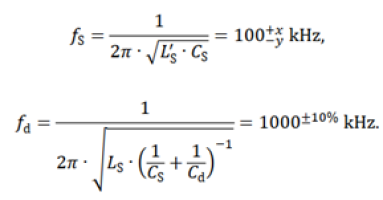

Der Qi-Empfänger besteht aus einer Empfängerspule mit zwei Resonanzkapazitäten, die zusammen einen sogenannten Doppelschwingkreis bilden, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Empfängerspule mit Doppelschwingkreis

Um den Doppelschwingkreis auf die beiden Resonanzfrequenzen gemäss Qi-Standard fs (100kHz) und fd (1000kHz) einstellen zu können, müssen die Werte Ls und Ls’ der Spule bestimmt werden.

Die Eigeninduktivität Ls kann aus dem Datenblatt der Empfängerspule entnommen werden oder bei 100 kHz mit einem geeigneten Messverfahren ermittelt werden.

Die Induktivität Ls’ wird ermittelt, indem die Empfängerspule, idealerweise im vollständig montierten Zustand, inklusive aller relevanten Komponenten, wie Leiterplatte (PCBA), Akku und Gehäuse, zentrisch auf einem Qi-Transmitter-Pad positioniert wird (Abbildung 4).

Der Abstand zwischen Spule und Transmitter sollte dabei genauen Vorgaben entsprechen, um realistische Kopplungsbedingungen zu gewährleisten. Anschliessend kann Ls’ bei 100 kHz mit einem geeigneten Messverfahren ermittelt werden.

Abbildung 4: Messaufbau zur Bestimmung der Induktivität Ls’

Mit Hilfe der ermittelten Werten von Ls und Ls’ kann anschliessend der Serie- (CS) und Parallelkondensator (Cd) mit den Formeln aus Abbildung 3 errechnet werden.

(Quelle: Qi-v1.3-power-delivery.pdf, 3.1 Dual resonant circuit)

Fremdkörperdetektion (FOD) – Sicherheit und Zertifizierung

Da Transmitter und Receiver physisch voneinander getrennte Geräte sind, besteht die Möglichkeit, dass sich fremde metallische Objekte, wie Münzen oder Schlüssel unbeabsichtigt im Magnetfeld zwischen beiden Komponenten befinden.

Qi-basierte drahtlose Ladesysteme verfügen dazu über eine Fremdkörpererkennung (FOD). Die Fremdkörpererkennung verhindert die Erhitzung unerwünschter Metallobjekte im Magnetfeld des Senders und somit potenzielle Brandgefahren.

Des Weiteren wird eine präzise Leistungsregelung ermöglicht und stellt sicher, dass der Empfänger den Qi-Spezifikationen entspricht und mit verschiedenen Qi-kompatiblen Sendern zusammenarbeiten kann.

Der Kalibrierungsprozess umfasst folgende Schritte:

- Messung der empfangenen Leistung bei einer idealen Kopplung der beiden Geräte

- Berechnung der Verluste ausserhalb des Empfängers, wie in der Empfangsspule und RF-Abschirmung

- Einstellung der FOD-Parameter werden angepasst, um die Verluste zu kompensieren. Dies umfasst die Festlegung eines festen Basiswerts (Offset) und eines variablen Anteils (Gain).

- Je nach IC-Hersteller kann die Kalibration des FODs über Registerwerte im Empfänger oder hardwareseitig über externe Widerstände eingestellt werden.

Unser Tipp:

Verwenden Sie von Anfang an einen kalibrierten Testtransmitter. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Qi-Zertifizierung bereits im ersten Anlauf zu bestehen.

Ein etablierter Anbieter für Qi-Testsysteme ist beispielsweise die Firma Nok9 (https://www.nok9.com/), deren Geräte in vielen zertifizierten Testlaboren weltweit eingesetzt werden.

Ihr Fahrplan zur Qi-Zertifizierung

Voraussetzungen für eine Qi-Zertifizierung:

Organisatorisch:

- Mitgliedschaft im Wireless Power Consortium (WPC)

- Produktkonformität: Das Produkt muss vollständig mit der aktuellen Qi-Spezifikation kompatibel sein.

Technische Tests in autorisiertem Labor (z.B. Cetecom https://cetecomadvanced.com/de/testen/drahtlose-energieuebertragung/):

- Funk: ETSI EN 303 417

- EMV: EN 301 489-1 & -3

- Elektrischen Sicherheit auf Basis der Standards EN 62311 oder EN 62368 erforderlich

Interoperabilitätstest:

- Das Produkt wird mit einer Vielzahl bereits zertifizierter Qi-Geräte zur Qualitätssicherung getestet.

Finale Schritte:

- Einreichung der Testergebnisse bei WPC

- Produktaufnahme in die offizielle Qi-Datenbank

- Erst danach darf das Qi-Logo auf dem Produkt aufgeführt werden.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte bei der Entwicklung eines Qi-Empfängers

Phase 1: Grundlagen

- Standards und Zertifizierungsanforderungen definieren

- Frühzeitige Absprachen mit Prüflabor

- Kalibriertes Testequipment beschaffen

Phase 2: Design

- Power-Profil definieren

- Nicht-metallisches Gehäuse (zumindest im Spulenbereich)

- Spulenauswahl und -positionierung

- IC-Hersteller Design-Guidelines befolgen

Phase 3: Optimierung

- Empfängerspule abstimmen

- FOD kalibrieren

- Tests mit Qi-zertifizierten Ladepads

- Wirkungsgrad, Temperatur und Ladezeiten messen

Phase 4: Validierung

- Informelle Messungen im Prüflabor

- Design finalisieren

- Regulatorische Prüfungen (EMV, Funk, Sicherheit)

- WPC-Zertifizierung

Fazit: Qi-Success durch systematische Herangehensweise

Die Entwicklung eines Qi-Empfänger-Produkts erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung verschiedener Komponenten, um eine effiziente und zuverlässige drahtlose Energieübertragung zu gewährleisten.

Wichtige Aspekte umfassen die Auswahl der Empfängerspule und deren Positionierung im Gehäuse, die Einstellung der Resonanzkapazitäten und die Implementierung der Fremdkörperdetektion (FOD).

Durch die Integration aktueller Standards, wie Qi, haben Entwickler die Möglichkeit, leistungsstarke und benutzerfreundliche Produkte zu schaffen.

Bereit für Ihr Qi-Projekt?

Die Qi-Implementation erfordert spezifisches Know-how und bewährte Prozesse. Mit über 35 Jahren Erfahrung in safety-critical Systemen und 821+ erfolgreichen Projekten unterstützen wir Sie vom ersten Konzept bis zur Zertifizierung.

Quellen und Referenzen

Informationen zu den Qi-Spezifikationen

Informationen zur Qi-Zertifizierung

Wissensdatenbank

Adrian Sallaz

MSc Universität Bern und BFH in Biomedical Engineering

Hard- & Embedded Software Engineer

Über den Autor

Adrian Sallaz arbeitet seit knapp fünf Jahren als Embedded Hard- & Software Engineer bei der CSA Engineering AG. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung von kundenspezifischen Hardware-Designs.

Seine Expertise wurde massgeblich bei verschiedenen Projekten zur Feinabstimmung der Funkübertragung eingesetzt, um eine optimale Performance zu erlangen.